Um es vorweg zu nehmen: Die Veranstaltung hätte mehr Resonanz verdient gehabt. So fand der Auftakt der Reihe „Perspektive auf Einsamkeit“ des Evangelischen Dekanats Büdinger Land vor einer nur kleinen Zuhörerschaft statt. Der Soziologe und Erziehungswissenschaftler Nils Köbel von der Katholischen Hochschule Mainz ließ sich davon nicht irritieren und das überwiegend weibliche Publikum folgte seinem Vortrag mit Interesse, um immer wieder fragend einzuhaken.

Prof. Dr. Nils Köbels Vortrag „Einsamkeit und soziales Abseits – Wie wichtig es ist, gebraucht zu werden“ betrachtete Einsamkeit vor allem im Kontext gesellschaftlicher Strukturen und sozialer Teilhabe. Was macht uns einsam? Um Antworten auf diese Frage zu geben, stützte Köbel sich auf die Gesellschaftstheorie von Talcott Parsons. Gesellschaften, erklärte er, sind komplexe Systeme menschlichen Zusammenlebens. Um stabil zu bleiben, entwickeln sie Strukturen, die bestimmte Aufgaben übernehmen – etwa Gesetzgebung, die Produktion von Gütern oder Bildung. Damit das Zusammenspiel funktioniert, müssen Menschen in diese Rollen hineinwachsen. Sie müssen die Erwartungen des sozialen Systems verstehen, um einen Beitrag zum Ganzen leisten zu können. Man nennt das Sozialisation.

Ob und wie gut das gelingt, hängt stark von den Beziehungen ab, die Menschen im Laufe ihres Lebens erfahren. Köbel unterschied zwei Grundformen: partikulare Beziehungen – enge, persönliche Bindungen wie in Familie oder Freundschaft – und universale Beziehungen, die in der Arbeitswelt oder im gesellschaftlichen Alltag entstehen und oft austauschbar sind.

Wenn partikulare Beziehungen aus dem Gleichgewicht geraten, kann Einsamkeit tiefgreifend wirken. Köbel verwies auf die Bindungsforschung: Schon die frühe Beziehung eines Kindes zu seiner Bezugsperson prägt die gesamte Persönlichkeitsentwicklung. Wird eine sichere Basis durch Trennung oder Vernachlässigung erschüttert, entstehen Gefühle existenzieller Einsamkeit. „Das Kind verliert dann das Interesse an der Welt und konzentriert seine Energie darauf, die Bindung wiederherzustellen“, erklärte Köbel. Solche Erfahrungen hinterlassen Spuren, die bis ins Erwachsenenalter reichen. Wer in der Kindheit verlässliche Zuwendung erlebt, entwickelt ein stabiles Selbstwertgefühl – die Gewissheit, auch in Krisen liebenswert zu sein. Umgekehrt können frühe Ausgrenzung oder Mobbing das Vertrauen in sich selbst und andere nachhaltig erschüttern.

Auch in universalen Beziehungen droht Einsamkeit. Sie entsteht beispielsweise durch Langzeitarbeitslosigkeit, Diskriminierung oder Armut. Arbeit bedeutet nicht nur Einkommen, sondern auch Anerkennung, soziale Kontakte und das Gefühl, eine Rolle zu spielen. Wer diese Teilhabe verliert, fühlt sich schnell überflüssig. Besonders gefährdet sind Menschen ohne Ausbildung oder mit niedrigem Bildungsabschluss, denen oft der Zugang zur Arbeitswelt Integration fehlt. „Armut“, betonte Köbel, „heißt auch: vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen zu sein.“

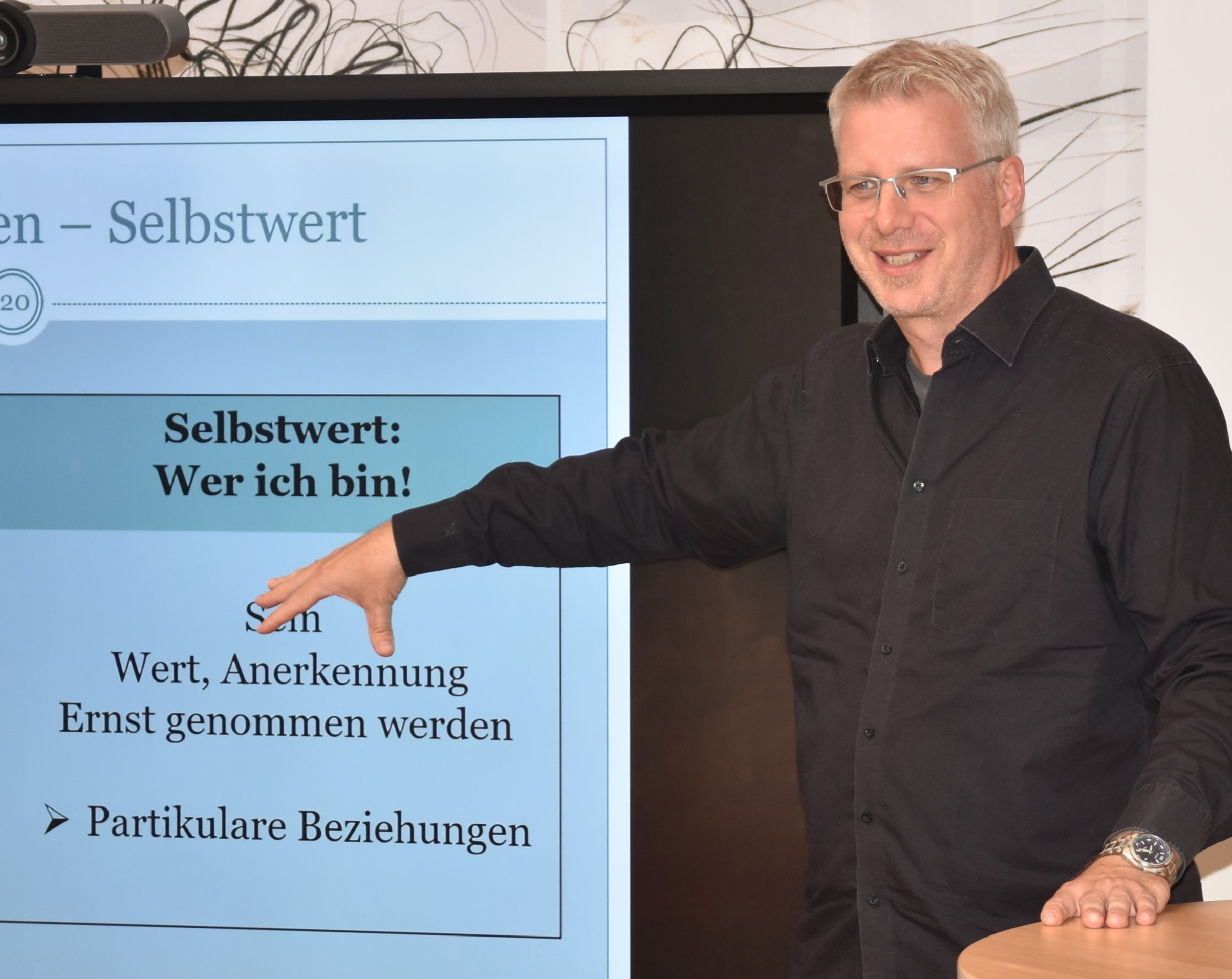

Im Verlauf des Abends zog Köbel eine wichtige Unterscheidung: Selbstvertrauen und Selbstwert. Selbstvertrauen wächst, wenn man erlebt, dass man etwas kann – durch Leistung, Übung und sachliches Feedback. Selbstwert hingegen entsteht in engen, persönlichen Beziehungen, in denen man um seiner selbst willen angenommen wird. Wer dort Anerkennung erfährt, muss nichts leisten, um wertvoll zu sein.

Die Hilfen unterscheiden sich entsprechend: Geringes Selbstvertrauen lässt sich durch Übung und konstruktive Rückmeldungen stärken. Ein schwacher Selbstwert hingegen braucht Menschen, die ohne Vorurteile hinschauen, ihr Gegenüber wahrnehmen und bedingungslose Anerkennung schenken.

Mit anschaulichen Beispielen zeigte Köbel, dass Einsamkeit kein Randthema ist. Sie berührt die Grundfragen des Miteinanders – in der Familie ebenso wie in der Arbeitswelt. Am Ende der Veranstaltung blieb bei vielen der Eindruck: Einsamkeit schwindet dort, wo Menschen sich gebraucht fühlen – und wo sie erfahren, dass ihr bloßes Dasein zählt. (jub)